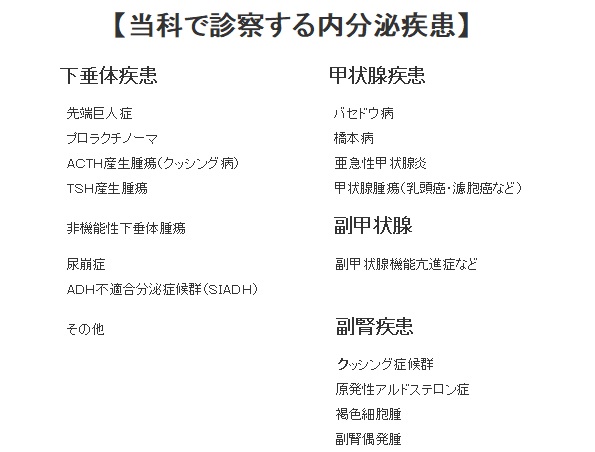

糖尿病で血糖コントロールに難渋する症例や、糖尿病教育入院の必要な症例をはじめとした代謝疾患、ならびに下垂体、副腎、甲状腺、副甲状腺などの内分泌疾患などの診療を積極的に行っております。

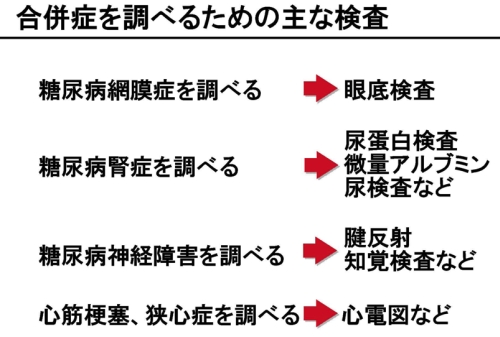

糖尿病はライフスタイルの変化と共に増え続け、本邦においては予備軍を含めると2000万人以上の糖尿病の患者さんがいると推定されています。糖尿病は放置しておくと失明、人工透析、神経障害、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、壊疽、さまざまな感染症などの原因となる怖い病気です。当科は糖尿病をはじめとする生活習慣病の治療に主力をおいており、糖尿病の合併症や動脈硬化症の発症を予防することを目的とした診療を行っています。また甲状腺・脳下垂体・副甲状腺・副腎などの内分泌疾患の診療も行っています。

糖尿病教室を第木曜日午後に開催しております。当院の診察券をお持ちの方とそのご家族さまはどなたでもご参加いただけます。糖尿病教室では、糖尿病専門医・看護師・薬剤師・栄養士が糖尿病予防・糖尿病重症化予防など糖尿病についての大切な情報のお話をいたします。当教室は予約制となっております。参加ご希望の方は、下記糖尿病教室のパンフレットをご参照いただきお気軽にお申し込みください。

糖尿病および脳下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎などの内分泌疾患の診療を行っています。糖尿病は栄養指導を始めとした教室を介して、理解・認識を深めていただき生活習慣の是正ができるよう指導を行っています。また、甲状腺、脳下垂体、副腎を始めとする内分泌疾患に対しても積極的に取り組んでおります。

糖尿病では膵臓で作られるインスリンの不足や作用不足が原因で血液中のブドウ糖が細胞内に十分に取り込まれず血糖値が高くなります。血糖値が高くなっても糖尿病の初期の段階では自覚症状が乏しい場合が多く、糖尿病の初期の段階では高血糖を自覚する事は困難です。しかしこのまま放置しておくと血糖値はさらに上昇し

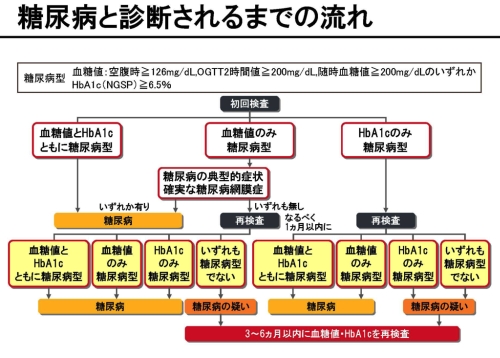

糖尿病は大きく分けて1型糖尿病と2型糖尿病へ分けられます。

日本人の糖尿病の殆どを占めるのが2型糖尿病です。2型糖尿病は多くの場合は遺伝的な要素に加えて食べ過ぎ、運動不足、肥満、ストレス、飲酒等の生活習慣に関係する誘因が加わって発症します。近年のライフスタイルの変化により糖尿病の患者数は増え続けています。

1型糖尿病は様々なきっかけで膵臓のβ細胞が障害を受け、インスリンが作られなくなった状態を示します。1型糖尿病ではインスリンの注射が必要です。1型糖尿病は自己免疫やウイルス感染がきっかけで発症すると考えられており小児や若年者に多くみられますが成人や高齢者でも発症する事があります。

2型糖尿病は徐々に発症しますが糖尿病になる前の数年間は糖尿病予備群の状態で有ると考えられています。糖尿病は早期に発見し早期に治療を開始することが合併症予防に重要な事が分かっていますから予備軍の状態の時から生活習慣の改善など積極的な治療を開始することが重要です。

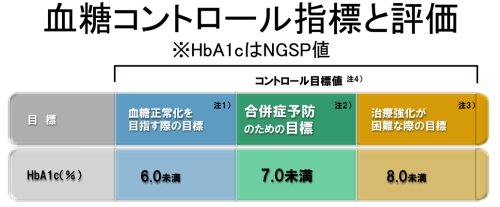

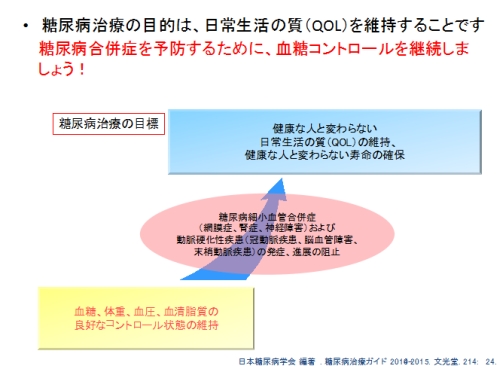

血糖コントール指標と評価は下記の図を元に評価します。

糖尿病は早期から適切な治療をすれば合併症を予防し、健康な人と変わらない生活を送ることが出来ます。健診などで糖尿病が疑われたら早めの受診が重要です。

人間の体の様々な機能は甲状腺や脳下垂体、副腎等から分泌されるホルモンによって調節されています。内分泌疾患とはホルモンを作る臓器の病気や不調からホルモン作用の異常を来す疾患です。ホルモンを分泌する臓器は多いため内分泌疾患は多種多様な疾患が対象になります。

下垂体はホルモン調節の中枢部です。下垂体腫瘍などの疾患は全身のホルモン不調の原因となります。

当科ではMRI等の画像検査に加えて下垂体に関する負荷試験等により内分泌機能の精密検査を行います。

甲状腺ホルモンは全身の代謝を司る重要なホルモンです。甲状腺疾患は内分泌疾患の中でも最も頻度が高く、特に橋本病(慢性甲状腺炎)は女性に高頻度に認められます。

副甲状腺は

副腎は皮質と髄質に分けられ皮質分からはステロイドホルモンが、髄質部分からはアドレナリンなどが分泌されています。ステロイドホルモンの一つであるコルチゾールの過剰はクッシング症候群の原因となり、不足はアジソン病の原因となります。また同じく皮質から分泌されるアルドステロンの過剰は高血圧の原因になることが知られています。

近年健診等の画像診断の際に副腎腫瘍が見つかるケースが多くなっています。当科ではこれら副腎疾患に関しての診断、治療を行っております。

患者様を診療する上で用いた検査データ・保存検体等を症例報告、臨床研究等に利用させていただくことがあります。この場合、お名前・ご住所など患者さまを特定できるよう情報は一切使用しません(匿名化といいます)。なお、このような利用を希望されない場合には主治医にお伝えください。